2004年に世界遺産登録された高野山。登録名は「紀伊山地の霊場と参詣道」でその中の登録遺産として高野山が登録されました。 この高野山が世界遺産に登録された理由はこの地域が神道と仏教がたぐいまれな融合を示している為で、海外では例がない事です。それでは高野山の主要箇所やモデルコース等をご紹介します。

高野山について

一言で語るが難しいので簡単ですが、高野山は標高900m、東西6㎞、南北3㎞の盆地の中にあります。もともと日本古来の神々は八百万の神(やおよろずの神)と言って自然の中に宿る姿形の無いものでしたが、538年に大陸から小さな仏像がやってきまました。日本の神々は姿も形もないが、仏教にはわかりやすい拝む対象があります。そこで当時の朝廷はこれを政治に取り入れましたが民衆には浸透しませんでした。そこで弘法大師空海が登場します。空海は政治に使われる仏教に疑問を感じて唐にわたります。そこで最新の仏教を学びました。それが密教です。生きながらにして成仏できる画期的なおしえでした。そして空海が密教の修行の場として選んだ場所がこの高野山です。宗教の聖域全般を高野山と呼びます。現在は117のお寺がありありますが、全盛期は7千近くのお寺があったといわれています。

アクセス

鉄道の旅ページなので列車でのご紹介です。しかしながら、この地は車以外は南海電鉄以外交通手段がありません。(唯一、紀伊田辺から護摩壇山乗り換えで高野山に入れるようですが・・)

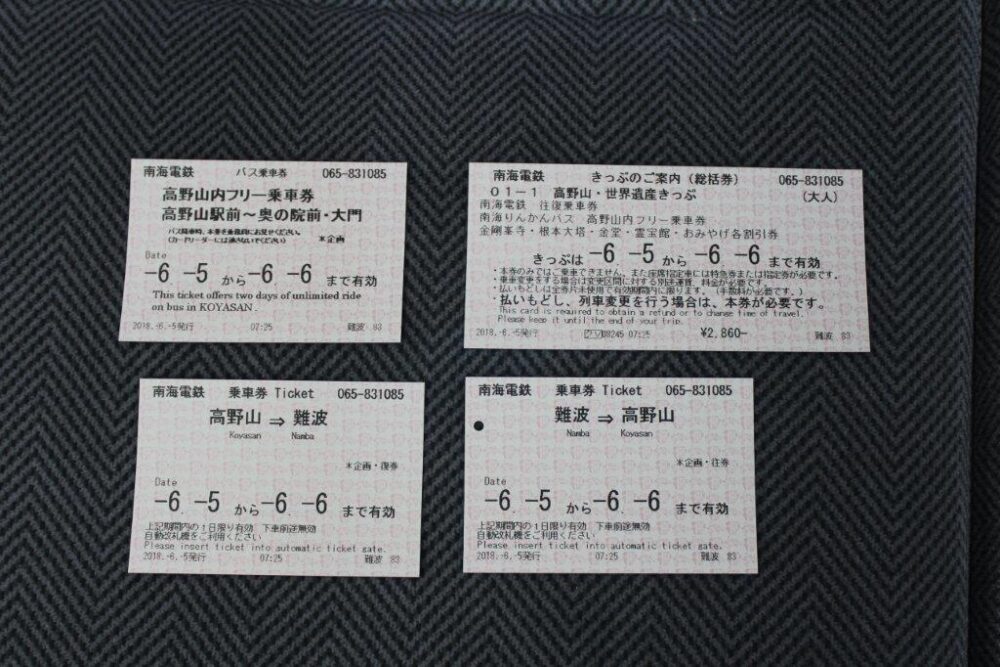

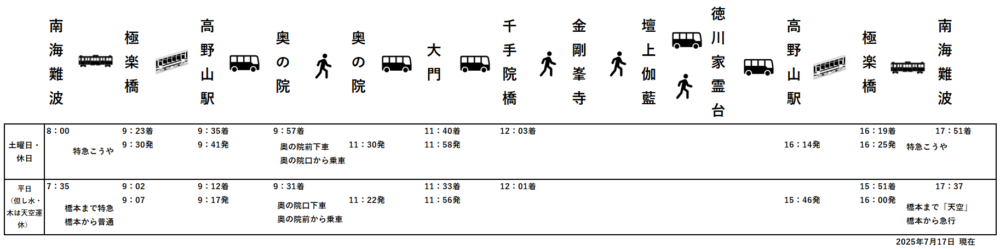

高野山へは南海電鉄の難波駅から極楽橋駅でケーブルカーに乗り換えて高野山駅に到着します。特急「こうや」号で1時間40分程度 急行の橋本乗り換えで2時間程度です。南海電鉄の時刻についてはこちらをご覧ください。高野山の循環バスは南海りんかいバスをご利用下さい。詳しくはこちらをご覧ください。

難波までは旅行会社のパッケージツアーがお得で便利です。

高野山までの運賃・料金

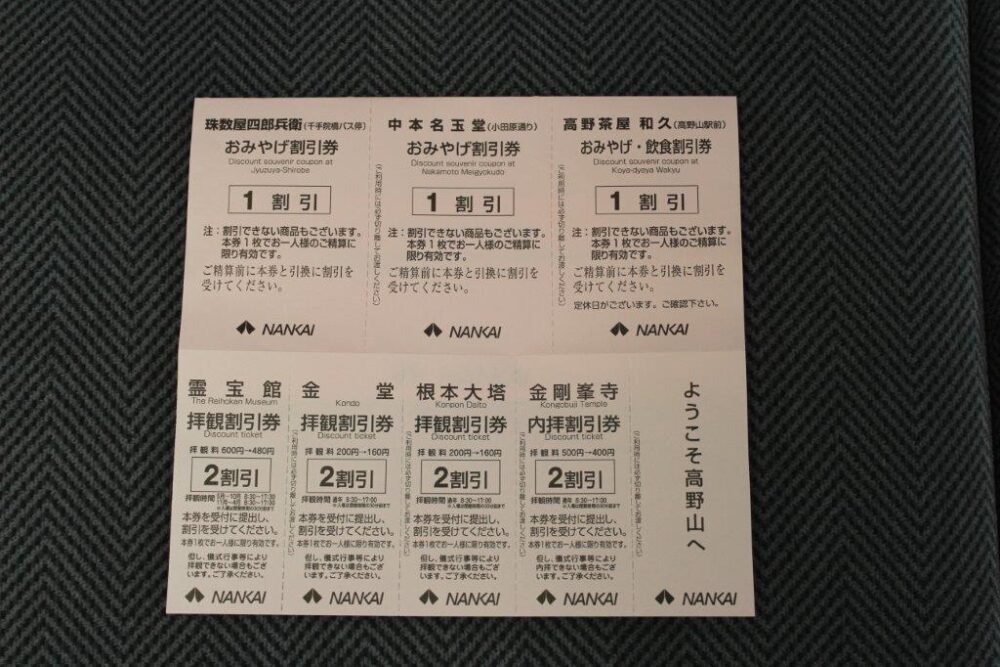

南海電鉄でお得なフリー切符「高野山・世界遺産きっぷ」が発売されています。南海電鉄の主要駅から高野山駅までの往復と高野山内のバスのフリー乗車券がセットになっています。拝観料の割引もあります。有効期間は2日間です。

モデルコース

大阪の難波から1日で行けるコースをご紹介します。

本来であれば大門から入りたいところですが、高野山の駅から大門まで徒歩で1時間近く掛かるようです。今回は主要場所を見れるコースを作ってみました。又弘法大師の食事の儀式「生身供(しょうじんぐ)」が見れるようなコースになっています。

ご紹介のコースには、観光列車「天空」号を入れたコースもあります。天空号については別ページにてご紹介しています。詳しくは⇒観光列車天空号をご覧ください。

時間が余れば金剛三昧院も訪れてみては如何でしょうか。(千手院橋下車)

※壇上伽藍は金堂前で下車 徳川家霊台は高野警察前で下車です。バスの時刻は南海りんかいバスをご覧下さい。詳しくはこちらを。ここからは上記でごご紹介した箇所の詳細を写真を交えてご紹介します。(徳川家霊台の詳細はありません。)

奥の院

奥の院には高野山を開いた弘法大師空海が入定した場所に御廟があり、神聖な場所とされています。この御廟の中で、弘法大師は今も生きて瞑想を続けているとされていて、毎日2回食事が届けられています。この儀式は「生身供(しょうじんぐ)」と呼ばれその様子は一般参拝客も見ることが出来、チャンスは1日2回(朝6時30分と10時30分)です。

それでは簡単ですが奥の院のご紹介をします。ここでは一の橋~中の橋~御廟橋~英霊殿~奥の院参道入口の順にご紹介します。

一の橋です。ここから御廟橋まで約2kmの道のりです。バス停は「奥の院口」で下車してください。

ここから先、参道には、各藩が持ち込ん杉木立がそびえ、皇族、諸大名や、文人や庶民にいたるまで、あらゆる人々の墓石や祈念碑、慰霊碑が約20万基を超え、建ち並んでいます。入るとすぐに仙台藩伊達家・加賀藩前田家の墓所です。

その後、ここに伊達政宗公の墓所があります。中の橋の手前には石田三成公・明智光秀公の墓所です。

この橋を渡った所に姿見の井戸と汗かき地蔵です。

姿見の井戸は顔が映らないと3年後には死んでしまうと言い伝えが・・ドキドキしながら覗き込みました。姿が映ってホッとしました。

その後、豊臣家墓所です。諸大名の中で一番広いです。さすが高野山の整備に尽力しただけの事はあります。

御廟橋のすぐそばに織田信長公の墓所があります。

このあと「生身供(しょうじんぐ)」の儀式に参列しました。

この後、弘法大師御廟へお参りして、奥の院前のバス停へ向かいました。

途中、豊臣家の墓所を遠目に見る事が出来ます。

奥の院前に到着です。ここまで所要時間は1時間30分でした。

大門

高野山の入口 大門の両方を守るのは金剛力士像です。

金剛峯寺

高野山に最初に建てられたのが御社(神社)です。そもそもこの高野山は丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ))の土地であったために丹生都比売神社の神様、丹生都比売明神に高野山を仏教を広める聖地したいとして明神に対して、誠意を表すために一番最初に御社を建てたと言われています。そのために金剛峯寺の門には神社と寺の紋があります。

入口には2つの紋があります。1つは神社の紋(丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)(右)もう1つは豊臣家の家紋です。(左)

- そもそもこの金剛峯寺は高野山一山の総称であったが、この寺は文禄三年(1593年)豊臣秀吉が亡き母の菩提の為に建立し文久三年(1863年)に再建されました。

- 屋根にある桶は火事の対策1つです。天水桶(雨水をためる)と言い、火事になった場合に使われたと言われているそうです。

- この建物の中にサンスクリット語で「あ」と書かれている、大日如来の仏様を一言で表した文字(阿字観 密教の瞑想)が掲げられています。

- 拝観料:大人1,000円 小学生300円

- 時間:08:30~17:30

蟠龍庭

国内最大級の石庭です。雲海の中を左右の龍が守っているように表現されているそうです。石が龍を表していて、砂が雲海を表しています。

台所

本坊の中の台所です。二石ガマで2000人分の米が炊けるかまです。

大門

壇上伽羅(だんじょうがらん)

弘法大師が高野山をご開創された折、真っ先に整備へ着手した場所です。この壇上伽藍は、〈胎蔵曼荼羅〉の世界を表しているといわれています。高野山全体を金剛峯寺という寺院と見たとき、その境内地の核にあたる場所です。

中門

一山の総門である大門に対して、伽藍の正門として南側入口にあるのがこの中門です。御開創間もない819年に創建されました。

根本大塔(こんぽんだいとう)

建物自体が密教の本尊である大日如来を象徴しています。この中には立体曼荼羅(りったいまんだら)があります。そもそも曼荼羅とは密教が説く複雑かつ難解な仏の教えを誰もが感じやすく、わかりやすく平面図に表したものです。

空海はそれをさらに立体で表現することで仏の世界を体感できるようにしたのが立体曼荼羅です。

- 拝観料:大人500円

- 拝観料の支払いは係員がいないので拝観料BOXへ入れます。(釣銭がないように準備した方がいいです。)

- 時間:08:30~17:00

金堂

高野山一山の総本堂で年中行事の大半がここで勤修されれます。

- 拝観料:500円

- 時間:08:30~17:00

- 拝観料の支払いは係員がいないので拝観料BOXへ入れます。(釣銭がないように準備した方がいいです。)

御影堂

元は弘法大師の持仏堂であったがご入定後は実恵僧都が師の御影を安置する堂となった。

不動堂(国宝)

言い伝えによれば建久8年(1197年)鳥羽天皇の皇女院の御願により行勝上人が建立したと言われています。

三昧堂

西行法師が修繕した記念に桜の木を植えたと伝えられています。

西塔

887年、光孝天皇の勅命により当山2世真然僧正が大師の違された「御図記」に従って大塔に続いて建立。

東塔

1127年醍醐寺勝覚権僧正が白河上皇の御願により創建。

准胝堂と孔雀堂

右手前が准胝堂・右手奥が孔雀堂。准胝堂は937年以前の創建で本尊准胝観音、大師得度剃髪の際、自ら本尊として祀られた伝わるそうです。孔雀堂は1200年延杲大僧正が干天に雨を祈って成就し後鳥羽上皇の賞賜として建立

三鈷の松

松葉が三本と言う珍しい松。弘法大師が唐から伽藍建立の地を占うために、お投げになった三鈷が掛かったと伝えられる松。

街並み

現在の高野山の街並みは豊臣秀吉のおかげだと言われています。元々秀吉は高野山に攻め入るつもりであったが、元々は武将であった応其上人の説得により高野山の整備に回っている。(どのような説得があったかは分かっていないようですが・・)

高野山の中心街千手院橋の交差点です。高野山の中心街です。ざっとですが高野山をご紹介して来ました。1日で観光されたい方はご参考になればと思います。

オススメ宿泊地

このページでは1日コースをご紹介していますが、高野山に宿泊の場合は下記から宿坊をお選びください。

観光列車の旅は旅行会社のツアーがお得です